来自中国科学院西安光学精密机械研究所的研究人员提出了一种通过调节飞秒激光能量密度、扫描间隔和偏振在金属表面制备微/纳米混合结构的有效且简单的方法。该研究成果发表在Chinese Optics Letters上,题目为"Effective strategy to achieve a metal surface with ultralow reflectivity by femtosecond laser fabrication"。 金属表面上的光吸收在航空航天、太阳能电池、人造黑体、红外成像等各个领域具有重要意义和现实价值。由于薄膜与基材之间存在界面结合和热膨胀系数差异的问题,黑色阳极氧化和喷砂等传统技术遇到了氧化层剥离、发黑一致性差、吸光能力和使用寿命有限等困难。与传统的化学方法相比,在金属表面制备微/纳米减反射结构具有反射率高、性能稳定等优点。在此之前的研究已经提出了各种技术来在金属表面产生调节的抗反射微/纳米结构,例如化学蚀刻、机械开槽、反应离子蚀刻和长脉冲激光加工。 超快激光制造技术具有操作简单、空间加工灵活、加工精度高、环境友好等优点,是制备增透光陷光结构表面较为理想的制造技术之一。通过使用超快激光,获得黑色或有色金属(如铝、金、铂、钨、铜、钛和不锈钢),其典型反射率从紫外到近红外约为 5%–15%光谱范围。 通过优化激光加工参数或与其他技术相结合,可以实现较低的反射率。然而,很少有研究能简单有效地实现金属表面的宽带效率和超低平均反射率性能。在该研究中,来自西光所的研究人员提出了一种通过调整飞秒激光参数在金属表面制造微/纳米混合结构的有效且简单的方法。他们研究了激光能量密度、扫描间隔和偏振对表面形貌和平均反射率的影响并详细讨论了微/纳米结构的演变和形成。 研究人员在实验中使用尺寸为25毫米× 25毫米× 10毫米的 TC7 钛合金样品。在激光处理之前,样品的机械抛光表面在超声波清洗器中用无水乙醇和去离子水清洗。对于金属表面改性,采用具有高重复率 (1 MHz) 和最高功率 (20 W) 的工业飞秒激光器(来自 Light Conversion,立陶宛的 Pharos-20 W)。

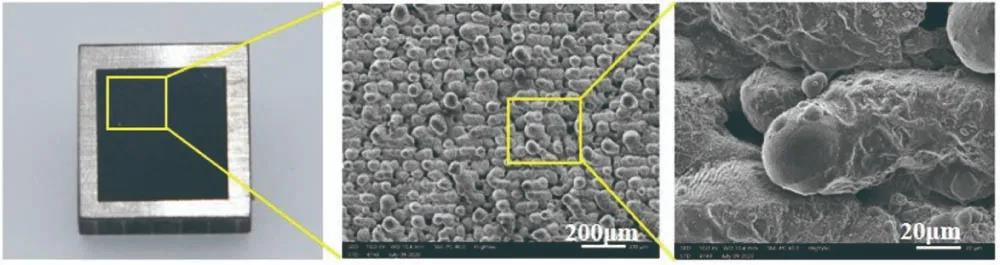

▲图1. 飞秒激光器在焦平面上制造的微/纳米结构图像。激光功率和扫描速度分别为 20 W 和 50 mm/s。

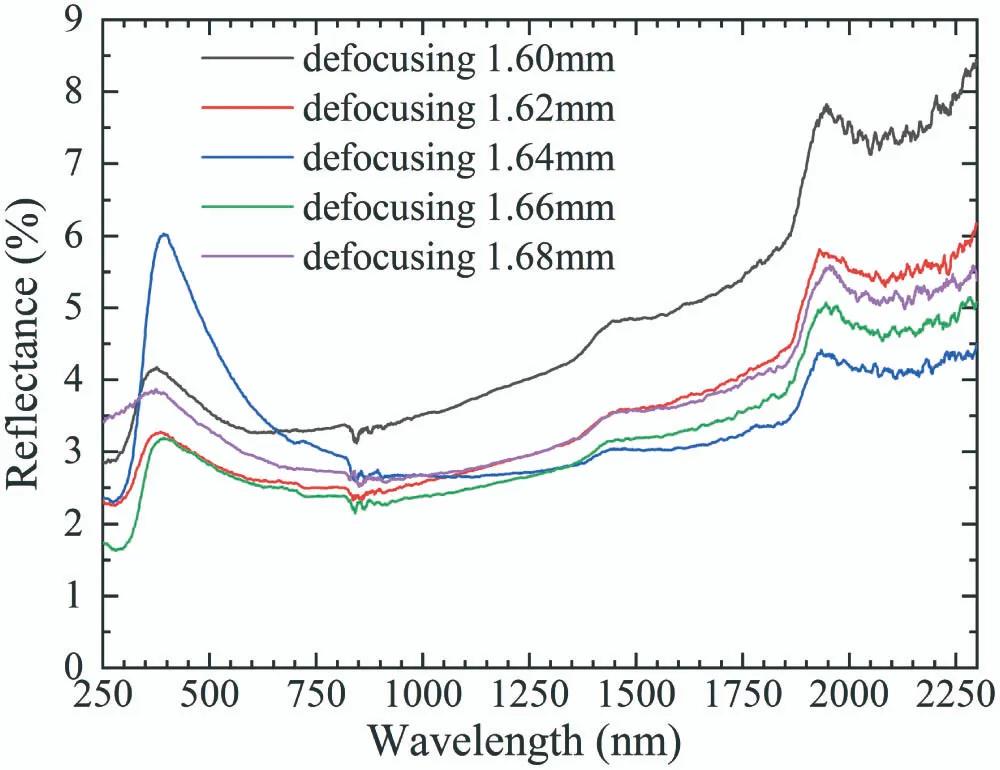

▲图2. 不同离焦距离下飞秒激光诱导的微纳结构形貌:(a). 1.60 mm;(b). 1.62 毫米;(c) 1.64 毫米;(d) 1.66 毫米;(e) 1.68 毫米 飞秒激光器在不同离焦距离下制造的表面形貌的变化最终导致样品反射率的差异。图3说明了飞秒激光器在不同离焦距离下制造的样品的反射光谱。与表面带有微槽的样品的4.78%相比,在1.64 mm离焦距离下制造的样品在250 nm至2300 nm光谱范围内的平均反射率接近3.43%。随着离焦距离进一步增加到 1.66 mm,平均反射率继续下降到 3.19%,这是由于微纳米结构的进一步杂化以及深达 78 µm 的微纳米结构数量显着增加。这表明混合微/纳米结构比周期性分布具有更好的光吸收效果。

▲图3. 飞秒激光器在不同离焦距离下制备的样品的反射光谱 由于激光光斑沿水平方向的重叠不变,微/纳米结构仍然是混杂的不规则分布,包含微孔、突起、空腔等。如图4所示。然而,微/纳米结构的排列周期、数量和深度需要进一步研究。

▲图4. 飞秒激光在不同扫描间隔下制备的微/纳米混合结构的 SEM 图像:(a) 50 µm;(b) 40 微米;(c) 30 微米;(d) 20 µm

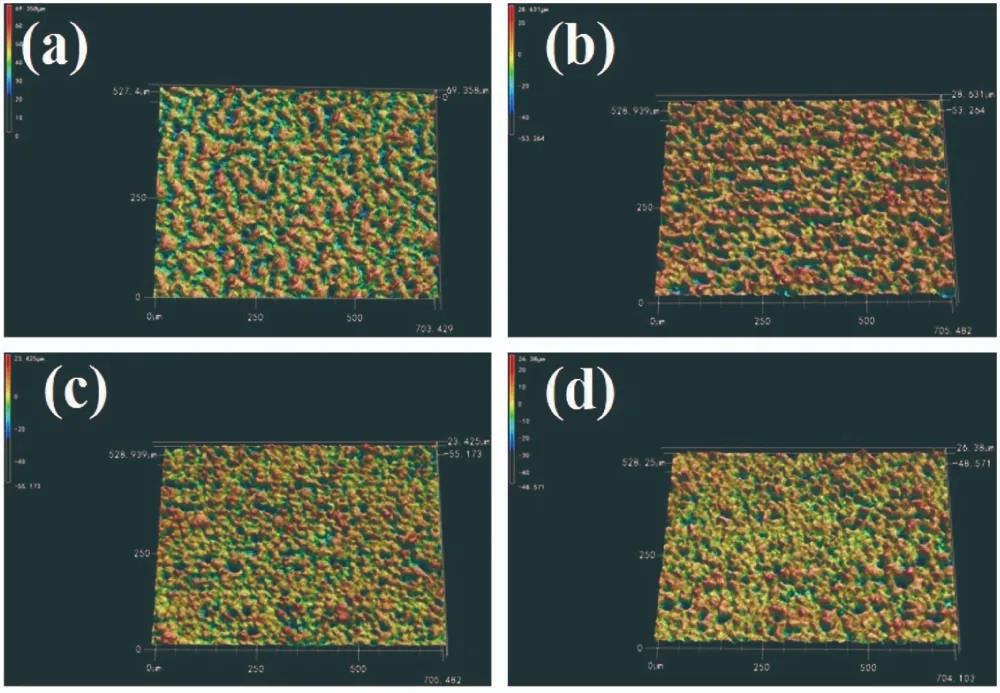

▲图5. 不同扫描间隔的混合微/纳米结构的三维形貌:(a) 50 µm;(b) 40 微米;(c) 30 微米;(d) 20 µm

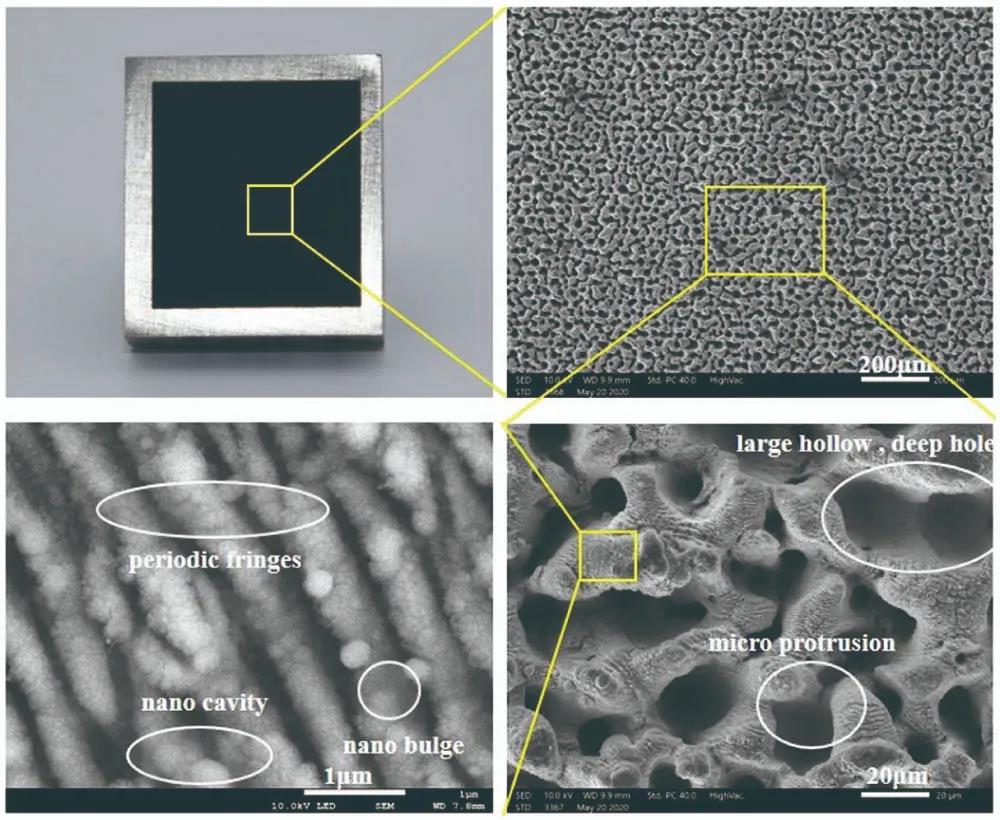

▲图7. 圆偏振激光制备的黑化样品及其形貌 总之,研究人员实验证明:(1). 飞秒激光制备的样品在不同的激光加工参数下形貌变化较大;(2). 在 250-2300 nm 光谱带中可以实现 2% 的超低平均反射率,在紫外波段可以实现最低 1.5% 的反射率。该方法具有简单、高效的优点,可用于制备大面积、高一致性的吸光金属表面,具有实际应用价值。

版权声明: 《激光世界》网站的一切内容及解释权皆归《激光世界》杂志社版权所有,未经书面同意不得转载,违者必究! 《激光世界》杂志社。 |

|||||||||||||